교육부가 교육방송 수능강의 가입회원 260명의 주민등록번호 등 개인정보를 전자우편과 교육부 홈페이지를 통해 대량 공개해 파문이 일었다.

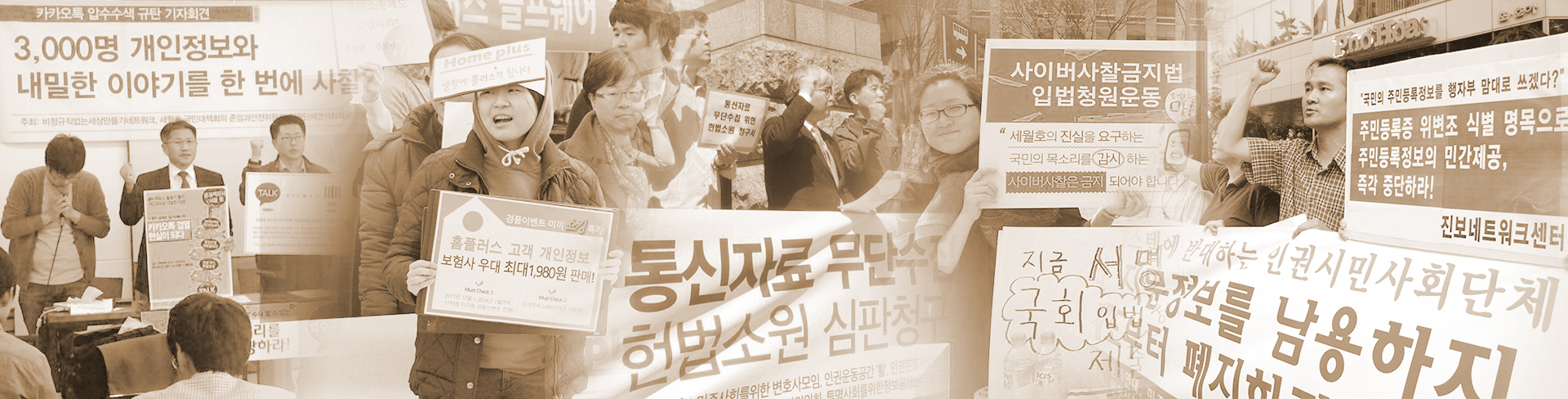

1998년 전자주민증 반대운동 때부터 한국 시민사회는 프라이버시법의 제정을 요구하였다. 한국의 정보화는 빠른 속도로 확산되었으나 개인정보를 보호할 수 있는 법제도는 제대로 갖추지 못하고 있었다. 1994년 <공공기관의 개인정보호보호에 관한 법률>이 제정되었으나 정보주체의 권리를 보호하는 수준이 충분하지 못하였다. 2003년 NEIS(교육행정정보시스템) 논란을 겪으며 본격적으로 개인정보보호법의 제정 필요성이 공론화되었다. 2004년부터 국회에 개인정보보호법안들이 발의되기 시작하며 관련 논의가 활발해졌다.

2011년 3월 29일 마침내 <개인정보보호법>이 국회를 통과하여 2011년 9월 30일부터 시행되고 있다. 더 보기