[성명]

송두율 교수 중죄 선고를 규탄한다

– 국가보안법이 존재하는한 이땅에 인권과 민주주의는 없다

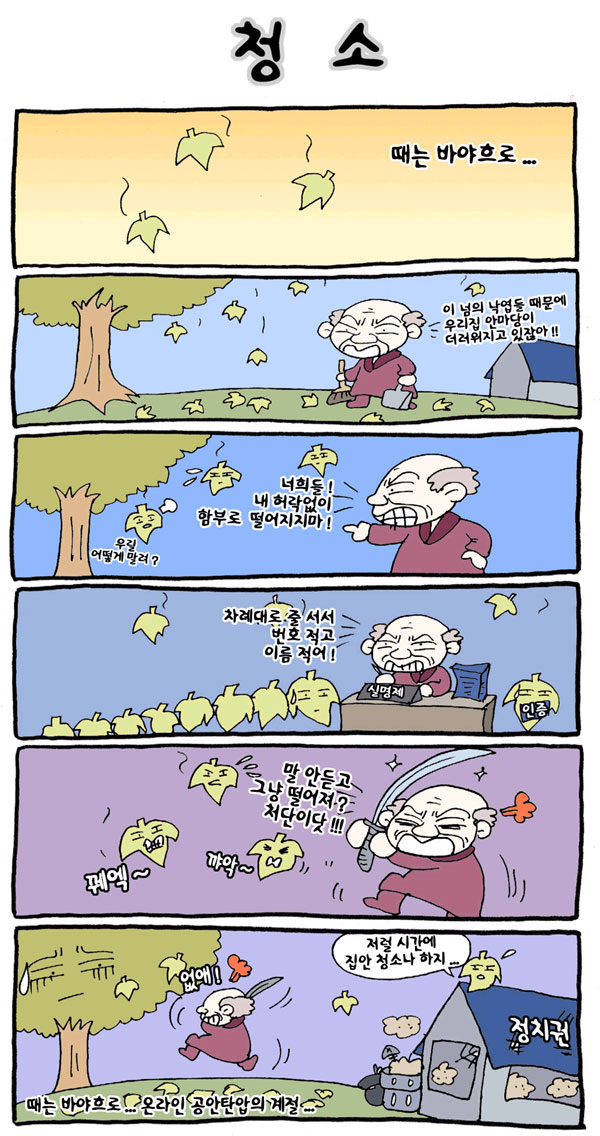

결국 법원은 송두율 교수에게 징역 7년이란 중형을 선고했다. 침통한 심정을 가눌수 없다. 민주주의와 인권이 절차적으로나마 조금씩 진전하고 있다는 믿음이 얼마나 부질없는 것이었는지 여실히 보여준 판결이었다. 이땅의 수많은 양심적인 시민학생노동자를 고문하고 죽였던 국가보안법은 50년이 넘도록 여전히 건재하다.

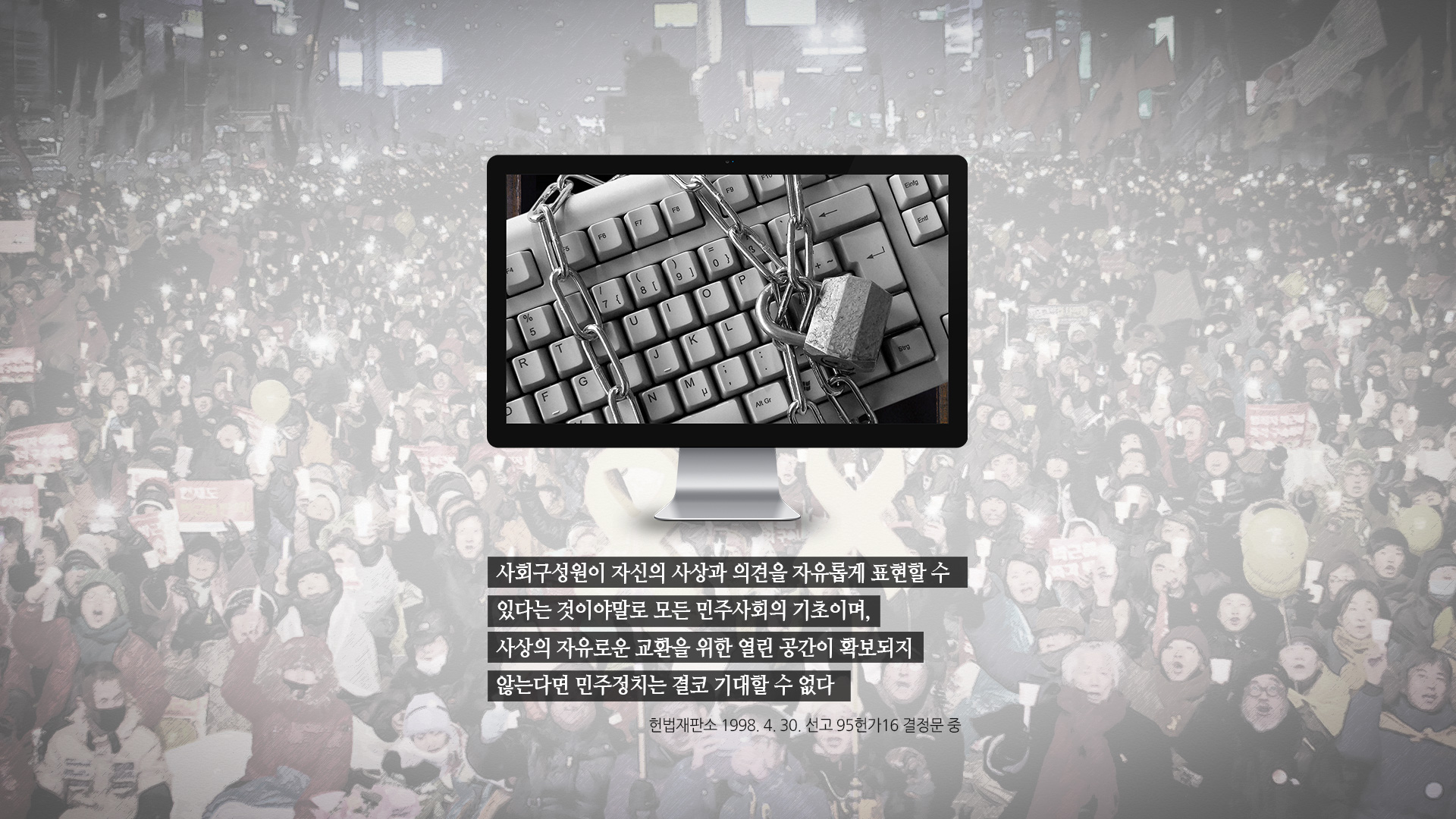

재판부는 이번 판결에서 학술회의 개최는 무죄를 선고하면서도 저술활동은 반국가단체의 지도적 임무라며 유죄로 판단하는 이중적 판결을 내렸다. 여전히 시대착오적인 냉전반공주의 논리에 사로잡힌 모순이 아니라 할 수 없다. ‘체제의 유지’에 방점을 찍어 양심적인 학자의 활동을 범죄시할 수 있다는 것은 국가보안법이 ‘사상의 자유’와 ‘학문의 자유’를 인정하고 있지 않다는 반증이다.

그러나 유엔의 [국가안보와 표현의 자유 및 정보접근에 관한 요하네스버그 원칙]에서는 국가안보를 이유로 표현의