우리 헌법상의 지적재산권조항과 표현의 자유조항 간의 헌법적 관계 내지 의미를 염두에 둘 때, 7월 1일부터 시행된 우리나라 저작권법상의 삼진아웃제는 지적재산권조항과 표현의 자유조항 간의 관계를 역전시킬 수 있다. 즉 지적재산권이 표현의 자유를 위한 수단적 성격이라는 본질을 왜곡하여, 오히려 지적재산권 보호를 위해 표현의 자유를 억압하는 방식으로 본말이 전도될 위험성이 있는 것이다.

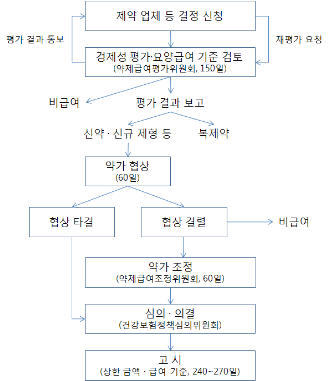

세계인권선언 제27조 및 경제적·사회적·문화적 권리에 관한 국제규약 제15조에서도 창작자, 발명가의 권리뿐만 아니라 누구나 문화, 과학적 지식을 향유할 권리를 규정하고 있다. 지적재산권 체제에 대한 비판 운동으로부터 시작된 정보문화향유권은 적극적인 ‘정보공유’ 운동으로 발전하였다. 더 보기