개인별신분등록제실현을위한공동연대(이하 공동연대)는 공동연대안의 문제 의식과 기본 취지를 다음과 같이 설명했다. 첫째는 여성에 대한 차별 반대, 둘째는 프라이버시권의 보장, 셋째는 가족형태별 차별에 대한 반대. 이중 호주제가 담고 있는 여성에 대한 차별은 호주제

개인별신분등록제 실현을 위한 공동연대’가 자신들이 준비한 안을 발표하는 자리에서, 한국동성애자연합의 케이는 성적소수자의 고충을 이렇게 설명했다.

“사회적 권리를 보장받기 위해서는 자신을 드러내야 한다. 그러나 드러내기가 너무도 두렵다.”

케이의 말은

통화연결음이나 벨소리 서비스의 수익 분배 구조는 어떻게 정해지는 것일까? 우선 이동통신사와 콘텐츠 제공업자(이하 CP)가 수익 분배에 대한 협상을 하게 된다. 하지만 이동통신사가 사실상 일방적으로 정한다고 할 수 있다. CP들은 불만이 있더라도 이 조건을 받아들일 수밖에 없다. 왜냐하면 다수의 CP들이 서로 경쟁을 하고 있고 어떠한 CP로부터 콘텐츠를 제공받을 것인가는 이동통신사가 정하기 때문이다. 계약서 상 이동통신사가 ‘갑’이고, CP는 ‘을’이 된다. 저작권자인 작사·작곡가와 실연자, 음원제작자에게 분배될 수익은 사회적으로 정해진다. 한국음악저작권협회, 한국예술실연자단체연합회, 음원제작자협회 등 각 권리자를 대표하는 신탁관리단체가 있는데, 이들 신탁관리단체에서 사용 요율을 정하여 문화관광부의 승인을 얻어 적용하게 된다.

지난 6월 5일, 이효리, 비 등 국내 대중가수들이 출연한 가운데 ‘청소년을 위한 F+ 콘서트’가 열렸다. 그런데 이들은 공연을 시작하기 전에 ‘NO 불법 음반 불법 사이트!’라고 쓰여진 띠를 두르고, 최근에 이슈가 된 MP3폰 추방을 위한 시위를 벌였다. 가수들까지 동원되어 인터넷 상의 MP3 음악 파일 공유에 반대의사를 표명한 것이 처음은 아니지만, 최근에 음악 업계가 느끼는 위기감은 자못 심각한 것 같다. 한국음원제작자협회의 한 관계자는 “작사, 작곡가들이 없어서 음악 산업이 위축되는 것이 아니”라며, “수익이 나지 않아서 제작사가 음악을 제작할 여건이 되지 않고 있다”고 호소했다.

한국에서는 작년에 이어 올해 두 번째로 세계병역거부자의 날 행사가 진행됐다. 칠레와 라틴아메리카의 사회적 군사화를 고민해 보는 자리, 한국의 병역 거부 운동에 관해 생각해 보는 자리, 파병 반대의 목소리를 높이는 자리, 그리고 거리에서 시민들과 함께 하는 자리가 만들어졌다.

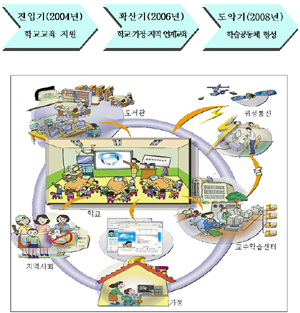

이러닝이라 할 때 떠오르는 단상이 있다. “대학교 때 들었던 중급미시경제학 수업이 생각난다. 교수는 인터넷과 빔프로젝트, 파워포인트를 이용해 수요곡선의 도출 과정과 모형을 입체적으로 영상화해서 설명해 주었다. 2년 동안 암기로 되내어야 했던 수요곡선 속에 숨겨진 논리를 드디어 오감으로 이해(!)할 수 있었다. 교수님에게 감사해야 하나? 기술에 고마워해야 하나?”

지난 2월 17일 교육부는 ‘공교육 정상화를 통한 사교육비 절감 대책’이라는 ‘사교육비경감대책안’을 발표했다. 사교육 시장 조사 및 원인 분석과 대안 마련을 위해 작년 5-6월에 걸쳐 사교육비대책팀 및 해당 위원회가 구성된 이후의 성과물이다. 단기적으로는 과열된 사교육 문제를 해결하고, 중·장기적으로는 근본적으로 공교육을 살리겠다는 취지로, 단기 4개안과 중·장기 6개안으로 총 10개 추진 과제를 제시했다. 10대 추진과제 중 첫째가 ‘수능 과외 흡수 : 이러닝 체제 구축’이다. 여기에 ‘EBS 플러스 1’ 채널을 수능 전문 채널로 특화하고 EBS 수능 방송을 실제 수능시험과 연계하겠다는 방침이 제시돼 있다.

단기적으로는 과열된 사교육 문제를 해결하고, 중·장기적으로는 근본적으로 공교육을 정상화시키겠다는 취지로 지난 2월 17일 교육부가 발표한 ‘사교육경감대책안’은 시작부터 입시 관계자들 입에 오르내리기 시작했다. 단기 대책안인 EBS 수능 방송부터 시작해 중·장기 과제인 교원 평가제 및 고교 평준화 정책까지 말이 많다. 매년 대학 입시 제도 개선, 공교육 정상화, 사교육 시장 조절 등 굵직굵직한 정책들을 내놓았던 교육부, 그러나 ‘이랬다 저랬다 한다’ ‘믿을 수 없다’ 등의 쓴 소리를 듣곤 했다. 그래서인지 교육부 장관의 수명이 어느 부처보다도 짧다는 말이 있다. 그러나 이번 ‘사교육경감대책안’에는 정말 될 것 같은 정책이 있다. 바로 이러닝 지원 체제 구축 사업이다.