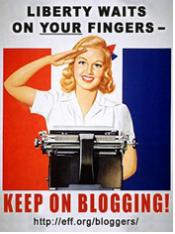

사이버 공간이 우리 삶의 공간으로 자리 잡으면서 여성의 수다는 글쓰기를 통해 담론을 형성하기 시작했다. 이것은 사이버 공간의 대표적 특성 두 가지, 즉 누구나 글을 쓸 수 있다는 것과 쌍방향성으로 특정 작가군이 아닌 보통사람도 의견과 경험을 적극적으로 담론의 형태로 표현할 수 있고, 그것에 대한 활발한 상호작용이 가능했기 때문이다. 그리고 여성은 그 장을 적극적으로 이용해 수다를 글쓰기라는 실천행위로 표현하기 시작한 것이다.

내가 이 블로거를 소개하는 가장 큰 이유는, 이 블로그를 처음부터 끝까지 읽어보기 위해서. 🙂

‘청파십이두(靑坡十二頭)’중 입단한지 3년만에 어린나이에 ‘불로구(不路求)’를 담당하는 자리 까지 올랐으나, 간계에 빠져 청파문의 중징계인 ‘코디형(刑)’을 살고 있는 사내인지 계집인지 모를 자가 있었으니, 문에서는 그를 ‘코디달군(官僚達君)’이라 한다.

저작권법은 수많은 이의의 제기에도 불구하고 점점 더 강화되어 가고 있다. 작년 12월 1일 본회의를 통과하고, 올해 2007년 6월 29일부터 적용되고 있는 개정 저작권법 또한 그러한 상황을 벗어나지 못하고 있다. 인터넷 공간이라는 것이 그 자체로 자유로워야 한다는 것은 이제 몽상적 혁명가들의 구호로 전락해 버렸다. 그러나 이러한 ‘자유’에 대한 열망이 네트워크를 이용하고 있는 우리들에게 감성적인 설득력을 부여해 주는 이유는 무엇일까?

성경의 은, 사람이 하늘로 올라가는 ‘휴거(携擧, rapture)’ 이후의 무시무시한 상황을 묘사하고 있다. “나는 교회 안 다니는데!”라며 두려워할 필요는 없다. 다행스럽게도 진실한 기도 한 번이면 승천할 수 있다고 하더라.

불법복제 근절과 (한류를 중심으로 한) 문화산업의 발전. 이는 저작권법을 비롯한 국내 문화관련 법제도를 움직이는 절대 반지이다. 직접적 이해당사자인 문화산업계는 말할 것도 없고, 정부나 국회의 정책 입안자들의 이데올로기 역시 반지의 포스에서 한치도 벗어나지 않는다.

며칠 전 사무실에서 작은 소동이 벌어졌습니다. 컴퓨터를 부팅하고 조금 있다 보니 직원 중 한 분이 저에게 메신저로 파일을 전송하려 한다는 창이 뜨는 것이었습니다.