대한민국 헌법 제18조는 ‘모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 아니한다’고 명시하고 있다. 우리나라 뿐 아니라 대부분의 국가에서 통신의 비밀 보호는 국민의 기본권으로 보장해 왔다. 그런데 최근 이 통신의 비밀이 큰 위협에 처했다.

대한민국 헌법 제18조는 ‘모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 아니한다’고 명시하고 있다. 우리나라 뿐 아니라 대부분의 국가에서 통신의 비밀 보호는 국민의 기본권으로 보장해 왔다. 그런데 최근 이 통신의 비밀이 큰 위협에 처했다.

참여연대 시민권리팀은 11월 20일 개인정보분쟁조정위원회(이하 분쟁조정위)에 LG털레콤과 SK텔레콤을 상대로 41명의 해지자를 대리해 개인정보분쟁조정 신청을 냈다.

기든스에 따르면 근대 민족국가는 숙명적으로 자국 국민을 감시할 수밖에 없다. 근대 국가가 대국민 서비스를 위해 구축한 행정 데이터베이스가 국민을 감시하는 수단으로 사용될 수 있기 때문이다.

지난 11월 28일 서울지법 민사50부는 성모(17)군 등 고3 학생 3명이 대한민국을 상대로 신청한 ‘CD 제작·배포 금지 가처분신청’을 받아들였다.

함께하는시민행동은 지난 11월 12일 를 발표했다. 이 보고서는 국가인권위원회의 후원으로 제작된 빅브라더 보고서 시리즈 중 세 번째다.

민등록증과 지문날인 없는 삶이 가능할까? 박정희 정권이 도입한 강제적 주민등록제도가 세계적으로 희귀한 인권침해적 제도라는 것은 꽤 알려진 사실이지만, 이것 없는 삶을 상상하기는 힘들다. 직장과 은행 등 생활 곳곳에서 끊임없이 주민등록증과 지문날인을 요구하고 있기 때문이다.

엠에스도스(MS-DOS) 시절, 무슨 말인지도 모르는 영어를 메모지에 적어 놓고 그대로 옮겨 타이핑하면 들어본 적도 없는 나라인 페르시아의 왕자가 나타나 나와 함께 모험을 떠났다.

하지만 간혹 그 왕자를 만날 수 없는 때가 있었는데, 그런 날엔 내가 이해할 수 없는 기호들과 마주해야 했다.

데이터 웨어하우스와 데이터 마트가 사용자가 원하는 테이블들을 미리 만들어 놓고 이를 꺼내 볼 수 있도록 하는 개념인 반면, 각 데이터의 상관관계를 인공 지능 기법을 통해 자동적으로 밝혀 주는 것. 예를 들면,비를 좋아하는 사람에 대한 데이터가 있고 색깔에 대한 선호도와 관계된 데이터가 있다면 이 둘의 관계를 밝혀 내는 기능을 수행한다. 즉 정확히 수치화하기 힘든 데이터간의 연관을 찾아내는 역할을 한다.

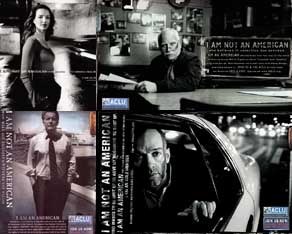

요새 미국에서 돌아가는 판이 허구천지다. 미 국방부가 9-11 동시 다발테러 이후 구상했던 전국민 감시체제 ‘종합정보인지’(TIA)는, 워낙 시민들의 반발이 심하자 ‘테러분자 정보인지’로 옷을 갈아입고 활보한다.

Q. 자신에 대해 소개해달라. A. 나는 브라질 리츠(RITS)라는 사회단체의 IT 매니저로, 지난 몇 달 동안 텔레센터 프로젝트에 관여해왔다. 이 프로젝트는 우리 단체의 주요 프로젝트의 하나인데, 상파울로에 80개의 텔레센터를 건설하는 것이다. 또한 나는 리츠의 모든 인터넷·정보기술 관련 사업에 관여하고 있다.