노동자와 활동가에 대한 DNA 채취요구에 대응합니다 |

|---|

경찰과 검찰이 「디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(DNA법)을 이유로 DNA 채취요구를 남용하고 있습니다. 지난 3월에는 소년범에 대한 마구잡이 DNA 채취로 언론지상에서 논란 거리가 되기도 하였습니다. 특히 시급한 문제는 자신과 동료들의 생존권을 지키기 위해 싸우다 파업이나 농성 등으로 유죄판결을 받은 장애인, 노동자, 철거민들이 DNA채취 요구를 받는 것입니다.

DNA는 개인의 다양한 정보를 담고 있는 생체정보일 뿐 아니라 가족정보까지 포함하고 있는 민감한 유전정보입니다. 2010년 DNA법의 입법목적은 강력범죄를 예방하는 데 있었으며, 2014년 헌법재판소의 결정문도 법률상 위헌성을 인정하고 있습니다. 특히 사회불합리에 맞선 노동자와 활동가들이 국가에 의해 DNA가 수집되어 평생 보관•관리되는 것은 부당합니다.

지금껏 많은 노동자와 활동가들이 부당한 DNA 채취요구에 저항해 왔습니다. 그러나, DNA 채취요구를 부당하게 생각하면서도 개인적으로 이에 대응할 방법을 찾지 못하는 이들이 아직도 많이 있습니다.

이에 진보넷은 여러 인권단체들과 함께 부당한 DNA 채취요구에 대한 상담창구를 공식적으로 공개하고 노동자와 활동가를 위한 DNA 채취요구 대응 안내에 나서고자 합니다. 많은 노동자와 활동가들이 보다 많이 이 문제를 알 수 있도록 널리 알려주세요!

☞ 상담 : 진보네트워크센터 신훈민(전화 02-774-4551 /이메일 snunecro 골뱅이 gmail.com) |

|

by 바리 |

감청현황 살펴보니 더 간절해진 사이버사찰금지법 |

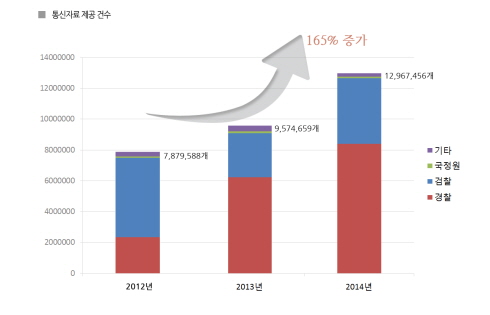

미래창조과학부가 지난 21일 늦은 오후, 2014년 하반기 통신비밀자료 제공 현황을 공개하였습니다. 지난해 하반기는 카카오톡 압수수색 논란이 크게 일었을 무렵으로, 발표된 통계자료는 정보•수사기관이 통신수사권한을 크게 오남용하고 있음을 보여주었습니다.

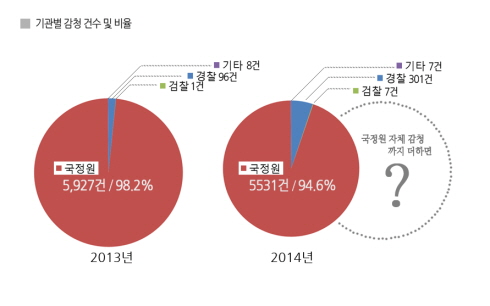

2014년 감청 현황에서 국가정보원의 점유율은 예년에 비해 다소 줄어들었지만, 94.6%(5,531개의 전화번호/아이디)로 여전히 많습니다. 일반적인 범죄수사를 담당하지 않는 국가정보원이 이렇게 많은 감청을 집행하면서 제대로 된 통제를 받고 있지 못하다는 사실이 국민의 우려를 살 수 밖에 없는 것입니다. 그 와중에 경찰의 감청이 대폭 상승한 것이 눈에 띕니다. 경찰은 2012년 139개, 2013년에 96개를 감청하였으나, 2014년에는 무려 301개의 전화번호/아이디에 대해 감청을 실시하여 3배 이상 급증하였습니다. 경찰의 감청이 급증할 수 밖에 없는 특별한 이유가 있는지 밝혀져야 할 것으로 보입니다.

통신사실확인자료는 저인망식으로 쓸어가는 ‘기지국 수사’의 폐해가 여전히 계속되는 것으로 보입니다(10,288,492개의 전화번호/아이디 내역 제공).

충격적인 부분은 통신자료 제공 현황입니다. 전기통신사업법에 의해 영장없이 제공되는 이름, 아이디, 주민등록번호 등을 일컫는 통신자료가 2014년 12,967,456개나 제공된 것으로 드러났으며, 이는 사상 최고입니다. 포털의 무영장 통신자료 제공이 2012년 11월경부터 중단되고 압수수색으로 대체되었음을 생각하면 이 수치가 더욱 납득하기 어렵습니다. 5천만의 국민 4명당 1명, 2천6백만의 경제활동인구 2명당 1명에 대한 통신자료를 수사기관이 가져갔다는 이야기입니다. 그만큼 수사상 필요성이 급증한 것일까요? 아니면 영장없이 제공될 수 있다는 허점을 이용해 수사기관의 오남용이 극에 달하고 있는 것일까요?

매년의 현황 자료에서 우리의 통신비밀이 점점더 위기에 몰리고 있음을 보게 됩니다. 우리의 정보인권이 심각한 위기에 처해 있고 그 대책이 시급하다는 문제의식에 시민들은 사이버사찰금지법 입법청원에 나섰던 것입니다. 지난 19일 국회에서는 사이버사찰긴급행동과 전해철 의원이 통신비밀보호를 위한 입법토론회를 개최하기도 하였습니다. 시민사회의 문제의식을 이제는 국회가 적극 수용할 때입니다. 사이버사찰금지법이 필요합니다! |

|

by 바리 |

노동자 개인정보 제공 “동의” “강요”는 인권 침해 |

어느날 회사가 당신에게 법률이 보호하고 있는 노동조합 가입여부를 알려줄 것을 요구하고, 건강정보 일체를 제공받겠다면서 여기에 “동의”할 것을 “강요”합니다. 심지어 그렇게 가져간 개인정보들을 다른 사람들에게 “제공”하는 것에 대해서도 “동의”할 것을 “강요”합니다. 또는, 어느날 회사가 어떤 앱을 노동자 개인 휴대전화에 설치할 것을 “강요”합니다. 그 앱이 구체적으로 어떤 개인정보를 가져가 어떻게 사용하는지는 알려주지 않습니다. 여기에 “동의”하지 않았더니 징계위원회에 회부합니다. 그리고 이 모든 일이 우연챦게도 회사 정책에 반대하는 활동을 해온 노동조합 활동가들을 표적으로 삼는 결과를 낳고 있습니다. 참 부당하지 않습니까?

이런 일이 외환은행과 KT라는 굴지의 회사들에서 일어났습니다. 이들 회사는 노동자들이 감시에 “동의”했다며 적법성을 주장합니다. 그러나 노동자 개인정보 제공에 대해 “동의”를 “강요”하는 것은 명백한 정보인권 침해입니다. 더구나 그것이 노동조합 활동을 위축시키기 위한 목적에서 이루어지는 일이라면 부당노동행위입니다.

계속되는 노동자 정보인권 침해, 더이상 방관할 수 없습니다. 이번달에 진보넷은 여러 단체들과 함께 노동자의 정보인권을 부당하게 침해하고 있는 외환은행과 KT 노동감시 문제에 대하여 비판하는 성명을 발표하였습니다. 앞으로 노동감시 문제에 대한 제도적 대안도 모색하기 위해 꾸준하게 활동하겠습니다. 지지해 주시고 좋은 의견 있으시면 언제든지 제안해 주시기 바랍니다. |

|

by 바리 |

망중립성 법안 발의 |

지난 5월 1일, 새정치민주연합 유승희 의원은 ‘통신사들이 자신과 경쟁 관계에 있는 콘텐츠나 서비스의 트래픽을 차단하거나 차별하는 것을 금지’하는 것을 주요 내용으로 하는 망중립성 법안(전기통신사업법 개정안)을 대표 발의하였습니다. 올해 미국에서는 연방통신위원회(FCC)가 강력한 망중립성 규제를 발표하였습니다. 그러나 한국의 통신 규제기관인 미래창조과학부는 여전히 망중립성 규제를 망설이고 있습니다. 통신사의 이익에 반하기 때문이겠지요.

지난 2014년 6월 미래부가 을 발표한 이후, 모든 요금제에서 무선 인터넷전화(mVoIP)가 허용되기는 했지만, 무선 인터넷전화를 이용할 수 있는 데이터량이 제한된 반쪽자리 허용이었습니다. 무선 인터넷전화 사용의 폭이 좀 더 넓어진 것 같다구요? 그러나 중요한 것은 그것이 아닙니다. 진짜 문제는 통신사들이 여전히 자의적으로 특정한 앱이나 서비스를 차단할 권한을 갖고 있다는 것입니다.

통신사들이 자신들의 이익에 저해가 된다는 이유로 P2P 앱을, 경쟁하는 동영상 앱을, 혹은 음악 앱을 차단하면 어떻게 될까요? 이용자들이 자신이 원하는 앱이나 서비스에 접근할 수 있는 권리가 침해되고, 공정한 경쟁과 혁신이 저해될 것입니다. 이번에 유승희 의원이 대표발의한 법안은 망중립성 법제화를 위한 첫 걸음이 될 것입니다. |

|

by antiropy |